| 真空管アンプ作成事例 |

| |

|

山百合が作成する真空管アンプについて、作成を事例を追って紹介して行きたく思います。興味のある方は参考にしてください。

|

|

【お断りしますが、作成するアンプの回路図は非公開とさせて頂いております】 |

| |

|

真空管アンプを作成する場合は、第一に終段管に何を使用するかを検討します。今回の事例では「300B」を使用していきます。次にシンングルアンプにするか、プッシュプルアンプにするかを検討します。此処ではパワーはそんなに必要ないのでシングルアンプとして検討します。【自宅の六畳ぐらいの広さでは、出力は「1ワット」もあれば充分の音量となります】

次に終段管をドライブする電圧増幅管との結合方式はどの様な回路にするかを検討します。今回は昔の五級スーパで使用されていた中間周波増幅管の「6C6」が手元にあるので、これを使用したいので「CR結合」を採用しました。

使用する回路が概ね判ると出力トランスを何にするかの検討ですが、今回は比較的安価な野口トランスの「PMF−20WS」を採用しました。

次に整流回路ですが、今回の製作では回路全体の電流容量も170mAもあれば充分なので真空管の「5U4GB」を使用することにしました。合わせて電源トランスもヒータ電圧・電流を考慮して野口トランスの「PMC170HG」を使用します。当然整流回路にはチョークコイルを入れる事にしました。

この設計方針に基づいて、秋葉原のラジオデパートに行き、部品を集めました。集めた部品の一例を以下のフォトに示します。

|

|

|

|

|

使用する真空管。左から5U4GB、300B、6C6 です。

|

部品を取り付けるシャーシです。これから穴空けをします。

|

左奥が出力トランス、右奥が電源トランスで、手前中央がチョークコイルです

|

| |

|

|

|

|

使用する抵抗類とコンデンサー類です。

|

シャーシに取り付ける真空管ソケット、電源スイッチ、入出力端子等です。

|

此処は蛇足で作成したフォトです(悪しからず)

|

| |

|

| |

|

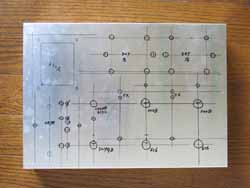

次にシャーシのレイアウトにはいりますが、上部にはトランス類、電解コンデンサ(ブロック)や真空管の配置をどの様に行うか見た目を考慮して検討しマーキングします。また、前面はボリューム(音の大きさを調整する物)、電源スイッチやパイロットランプをどの様に配置するかを検討しマーキングします。シャーシ裏面はスピーカへの出力端子、CD装置などからの入力を入れる端子、そしてヒューズと電源ソケットの配置を検討しマーキングします。

山百合には山百合のポリシーがあるのでそれに沿ってマーキングしました。

|

|

|

|

|

シャーシ前面のマーキングの様子。

|

シャーシ上部のマーキングの様子。

|

シャーシ裏面のマーキングの様子。

|

| |

|

| |

|

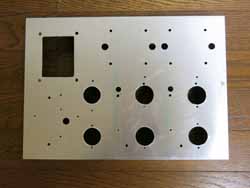

シャーシのマーキングした部分に電動ドリル、リーマ、ポンチやヤスリなどで穴を空けます。この穴空け作業が結構大変な作業となります。ビスを通す穴が「1mm」ずれただけで部品の取り付けが出来なくなってしまいます。この作業が苦手な方は穴を空けてくれる業者がいますので此方に依頼している様です。

|

|

|

|

|

シャーシ前面に穴を空けた様子。

|

シャーシ上部に穴を空けた様子。

|

シャーシ裏面に穴を空けた様子。

|

| |

|

| |

|

穴を空けたシャーシにチョークコイル、出力トランス、電源トランス、ブロック型電解コンデンサー、真空管ソケット、電源スイッチ、パイロットランプ、音声用ボリューム、300B用ハムバランス用ボリューム、ヒューズフォルーダ、電源ソケット、音声入力端子及びスピーカ出力端子を取り付けます。

|

|

|

|

|

シャーシ前面に部品を取り付けた様子。

|

シャーシ上部に部品を取り付けた様子。

|

シャーシ裏面に部品を取り付けた様子。

|

| |

|

| |

|

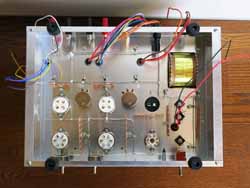

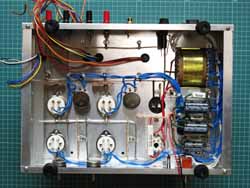

シャーシに取り付け部品を取り付けた後はいよいよ細かい配線作業にはいります。配線では配線する場所により配線コードの色分けが定められています。例えば、黒は接地回路、青はヒーター・フィラメント・カソード回路等決められた色を使用します。

山百合は、最初にアース線をくまなく張り巡らします。これは、アースが浮くと思わぬ雑音やハム音を拾うためです。次にヒータ回路の配線。これが終わると電源回路を配線し、あとは入力側から出力側に配線をしていきます。

|

|

|

|

|

部品取り付け後に、アース線を取り付けた状態です。アースが完全に取れないとハム音などが発生します。

|

アース線取り付け後に、AC電源回路と真空管のヒータ線を取り付けた状態です。今回はヒータを直流点火としました。

|

ヒータ線取り付け後に、各種抵抗、コンデンサー等を取り付、真空管の電極配線を終えた状態です。画像をクリックすると画像が拡大表示されます。

|

| |

|

| |

|

全ての部品を取り付け終わると、誤配線が無いか回路図に沿って確認します。次に交流100ボルトに接続し、ヒータ回路の電圧を確認後整流管を挿して各部分の電圧が出ているかを確認します。最後に電圧増幅管と電力増幅管を挿して音だしの確認をします。無事に音が出れば成功ですが、雑音・ハム音の確認もします。

|

|

|

各種部品類取り付け及び配線後に、ツマミ類と真空管を装着した状態です。これで真空管アンプが完成しました。尚、この真空管アンプは平成26年2月に作成した物です。

|

| |

| |

|

contents

![]()